会社員として働いていると、毎月給与が振り込まれることは当たり前に感じます。

しかし、起業して従業員を雇うことになったり、業務で給与計算を行う立場になると「給与計算って難しそう」「給与計算って実際どう進めるの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

たしかに、給与には基本給のほかに手当や控除があり、締日や支給日といった会社毎のルールなどもあるため、複雑で面倒に見えます。

そこで当記事では「給与に含まれる要素」「給与計算の基本的な流れ」について解説します。

これから給与計算を始めるにあたって、まず基本知識として押さえておきたいポイントを丁寧に紹介していきます。

目次

給与の構成要素

まず、給与とは「会社などで支給される給料や諸手当」の総称です。

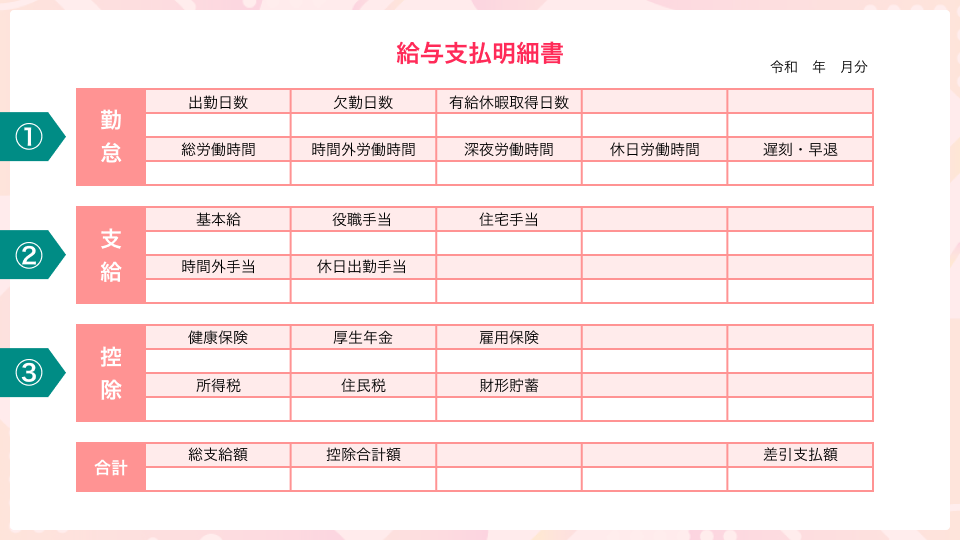

給与の支払い者(会社など)は、給与の支払いの都度に給与明細書を発行するため、そちらを見ることで給与の構成要素が見えてきます。

まず、「差引支給額」は従業員が実際に受け取る金額、いわゆる「手取り金額」です。そして、基本的に差引支給額は「支給額の合計 − 控除額の合計」の金額となっています。

勤怠項目

給与計算の基礎となる勤務の状況が記載されます。

給与明細書の内容から支給額がどのように計算されたか確認するために必要な要素として、給与の計算に使用されている内容を記載します。

具体例

- 出勤日数

- 欠勤日数

- 有給(有給休暇)取得日数

- 総労働時間

- 時間外労働時間

- 深夜労働時間

- 休日労働時間

- 遅刻・早退

支給項目

会社から支払われる金額の内訳が記載されます。

「基本給」は給与の中心部分で、給与規定などで決められた手当を含まない固定賃金です。月給制や日給制などの賃金形態と勤怠の内容によって変動します。

「固定手当」は毎月固定で支払われる手当で、よくあるものとして、役職手当、住宅手当、資格手当、通勤手当などがあります。これらは就業規則などに規定され、会社ごとに変わります。

「変動手当」は毎月の勤怠(労働時間など)に応じて金額が変動する手当で、時間外労働や深夜労働、休日労働などの場合、割増率に応じて計算が行われます。

具体例

- 基本給

- 固定手当(役職手当、住宅手当など)

- 変動手当(時間外手当、休日出勤手当など)

控除項目

総支給額から差し引かれる金額の内訳が記載されます。

控除は法定控除と法定外控除の2種類に分けられます。

法定控除とは、法律で義務付けられているもので、従業員の同意なしに差し引くことができます。法定外控除とは、法律上の義務はありませんが、労使協定などで従業員の同意を得た内容に基づいて控除される項目です。

具体例

- 法定控除

- 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)

- 税金(所得税、住民税など)

- 法定外控除

- 労働組合費

- 社宅費・寮費

- 財形貯蓄

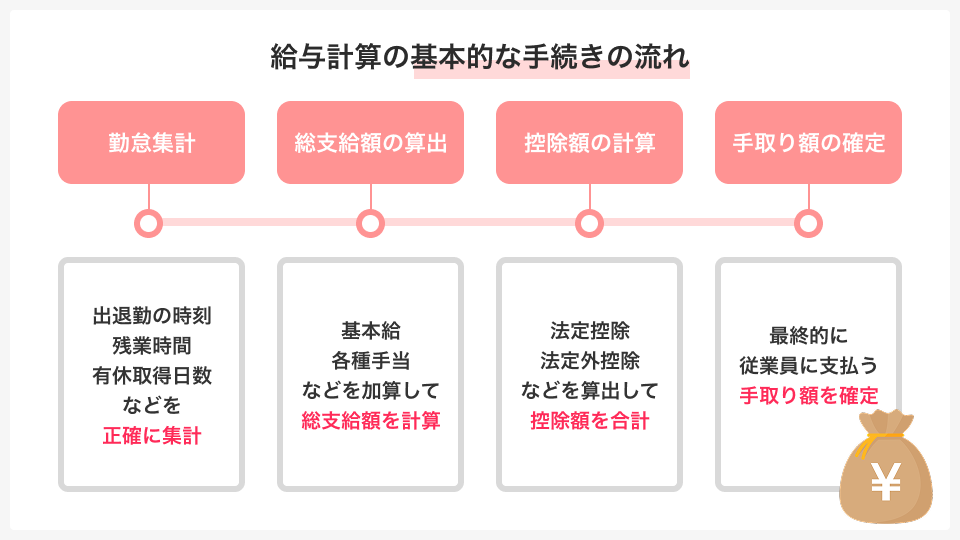

給与計算の基本的な手続きの流れ

実際に給与計算手続きを行う流れを紹介します。会社や使用するツールなどによって様々ですので、一例として参考にしてください。

1. 勤怠集計

出退勤の時刻、残業時間、休憩時間、有給休暇取得日数、総労働時間、深夜労働時間などを正確に集計します。

最近ではクラウド型システムでの勤怠管理なども一般的になりつつありますが、ICカードやタイムカードなど、どんなツールや方法であれ、「正確な勤怠管理」は給与計算の正確性のために不可欠と言えます。

ここで集計した勤怠の実績に基づいて、手当などの金額が計算されます。

2. 総支給額の算出

基本給に各種手当(固定手当、変動手当)などを加算して、総支給額を計算します。

変動手当は、時間外労働時間などから割増賃金を計算します。割増率は深夜労働や休日など種類によって変わりますので要注意です。

3. 控除額の計算

総支給額から、法律で定められた法定控除(社会保険料、税金)や、従業員の同意に基づく法定外控除を算出します。こちらも種類によって計算式が変わったり、会社ごとに控除の内容(特に法定外控除など)は変わりますので要注意です。

4. 手取り額の確定

ここまでの計算してきた「総支給額」から「控除額」を差し引いて、最終的に従業員に支払われる手取り額を確定します。

ここまでの流れを経て、計算が終わり、手取り額が確定すると実際に給与を従業員に支払います。

支払日は会社ごとに違いますが、一般的には、月末締め翌月25日払いや15日締め翌月25日払いなどが多いとされます。ちなみに、給料日や締め日は就業規則に必ず記載する必要があります。

ここまでを1回の流れとして、毎月繰り返します。

まとめ

給与計算は一見すると複雑に見えるかもしれませんが、全体の流れと基本的な要素は意外とシンプルです。とはいえ、割増賃金や税金など、実際の手続きで数字が絡んでくると混乱しやすい場面も出てきます。

本記事では「給与の構成要素」と「給与計算の基本的な流れ」という2つの視点から、はじめの一歩として必要な知識を紹介しました。

実際の業務では、これに加えて社会保険や税金のルール、就業規則との整合など、さらに細かい知識が必要になりますが、まずは今回の内容をしっかり理解することで、「あれ?これってなんだったっけ?」「この項目はどういう意味がある?」といった疑問が減り、少しずつ自信を持って業務を進められるようになるはずです。

給与計算、誰かに任せたいと思ったらLegalScript給与計算アウトソーシング

「一人会社に社員が増えることになったけど、給与計算のミスが心配」「本業に時間を使いたい」そんなお悩みありませんか?

LegalScript給与計算アウトソーシングは、従業員数10名までの小規模な会社に合わせたシンプルな給与計算アウトソーシングです。

毎月、勤怠データを送るだけであとはおまかせOK。給与計算作業をアウトソーシングすることで、時間とリソースを本業に集中させることができます。さらに、最新の法令や法改正への対応も安心。

詳しくは以下のバナーよりご覧ください。